王元昌:一生痴恋中国画

记者 王丽慧/文 李华成/摄

少年时代,王元昌无意中看到美术老师宋文治的画,惊鸿一瞥间,已是对中国画情根深种;而立之年,他忙于工作无暇分身,心中却始终未曾忘却少年时代的梦;年至半百,痴心不改的他终于放下手中的一切,然后小心翼翼提起毛笔,在宣纸上落下了浓墨重彩的第一笔……

此后,他在中国画的世界里徜徉忘返,无论寒暑秋冬。

倾心慕画彩

可能大多数的艺术家,其天赋爱好在小时就会露出一些端倪。王元昌出生于安亭,父母都是种地的农民,大字不识几个,但他自小就喜欢捧个小本子写写画画。

1947年,王元昌进入安亭震川中学读书,美术老师是国画家宋文治先生。当时,学校开设的美术课程都只教授西画技法,宋文治教学生素描和水彩。王元昌的素描在班里算是比较好的。有一次,宋文治看到王元昌画的篮球比赛的速写,他说:“你画得比我好!”

但真正促使王元昌走上绘画这条道路的,还是宋文治的中国画。

那一年,学校筹建图书馆,宋文治拿出自己的几十幅中国画作品在学校义卖,王元昌偶然经过即被吸引。“看到之后心中一震”,那样繁复的颜色,那样灵动美丽的花鸟,“我当时就想,我也要画这样的画。”他说。

然而,这也仅仅是一桩少年心事罢了——那个年代,缺纸少墨,连作画所用的宣纸都难买到,更别说学画了。3年的时光,王元昌只是默默站在宋文治身后看他作画,自己却始终没有动笔。

但是,学中国画的决心此时已在他心中生根。

手艺曾少年

在学校里积攒下来的绘画热情被他带回了家里。上世纪四五十年代,家家户户烧灶头,新砌的灶头是白的,为了表示对灶王爷的尊敬和美观的需要,人们会请灶画师傅在灶头上画一些吉祥的图案。自打王元昌在邻居家的灶头上“牛刀小试”之后,他就成为了村里的“小小灶画师傅”。富贵牡丹、年年有鱼、日进斗金,这些图案他日渐熟练,大人们也喜欢看这个小鬼头用红的绿的颜料,一笔一划地把自家空白的灶头填充得饱满而喜气。少年的心也在邻居的赞美声中得到了小小的满足。

他还学会了蓝印花布的印染工艺。嘉定是蓝印花布的发源地,以前,普通人家家里的床单、被面、蚊帐、包袱,女人家包头发用的头巾,很多都是用的蓝印花布。村里一个小伙伴家开染坊,王元昌常去玩,看得多了,他就慢慢熟悉了整套印染工艺流程,有时候染坊的老师傅忙不开,还会让王元昌帮忙画画花样。

“现在染布用的蓝草没有了,会这门手艺的也都是八九十岁的老人了。”作为上海蓝印花布工艺非物质文化传承人,今年也已81岁高龄的王元昌不禁感叹。

“佳人”遥相期

“吃饭了,吃饭了……”每到饭点,朱宝莲已经习惯于向着画室喊个三四遍了。退休后,王元昌的生活一直很规律:每天早晨5:00钟起床画画,一直画到17:00,在画室一站就是一整天。“到夜里不叫他吃饭,他也想不起来。”老伴话里虽有抱怨,但相伴60载,她又何尝不明白他对中国画的那份执着和痴迷?

当年,王元昌从安亭师范学校毕业后,先是到安亭小学做校长,后来又调到安亭中学和红旗中学担任校长。工作繁忙,运动频繁,此时,中国画如同在水一方的佳人,想要靠近,道阻且长,但是王元昌始终没有放弃。

此间,在同校同事推荐下,王元昌曾两次至上海陆家寓所拜访陆俨少先生,观摩陆俨少作画。那时,上海美术馆常有画展,王元昌还是美术馆的常客。从安亭镇到位于南京西路上的美术馆,乘公交,路上要花一个多小时,但是那时公交班次少,有时候等车就要几个小时,等不及的时候,王元昌就推出自行车,花上两个半小时骑到美术馆,去看画展、买画册。

夫妻两人加起来每月工资只有60元钱,三个儿子又都是长身体长饭量的时候,朱宝莲必须铢锱必较:衣服全部自己动手做,舍不得买煤饼,就买来煤灰让大儿子王威学着做。但是访画家、观画展、买画册,对于这些与生计完全无用的“高雅爱好”,朱宝莲却没唠叨过王元昌一句,她懂得自己爱人所念所想。

1980年,48岁的王元昌主动要求从校长的岗位上退下来,“是时候做自己喜欢的事了。”他告诉自己。他曾在自己一本画册的后记中写到:“步入老年,为了实现自己的夙愿,在本人一再请求下,被调入嘉定县教师进修学校任美术教师兼教研员工作。因未受过专业培训,又未正式拜过名师,只能一边教学一边努力自学求教。不顾寒暑,不计假日,终日作画不辍,这样坚持数年不厌,才逐渐入门。”

夕阳晚来畅

半百之年,王元昌始得铺纸落笔,一头扎进中国画的海洋。“老夫聊发少年狂”——他如此形容自己。

观摩大家作画、临摹名家作品、品读古典诗文之外,王元昌还热衷于看真山真水,在崇山峻岭、广袤原野,以及大江、长河、激流、险滩处写生,他说自然风光本身就是美不胜收的天然图画。

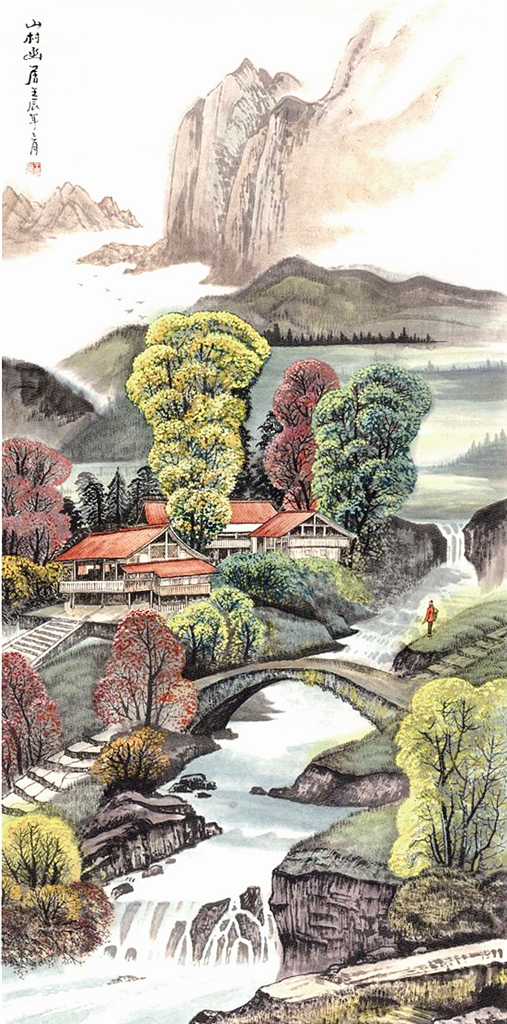

王元昌的画,受陆俨少和宋文治影响较深,其山水画线条与墨块相结合,笔法灵活、秀丽,又自成一派。他自言下笔之时饱蘸情感,画着画着,“就会走入自己的画里。”情绪高涨的时候,他一天能完成一幅画。自1992年从教师进修学校退休至今,他已创作了上千幅中国画。

去年底,王元昌在陆俨少艺术院举办个人画展,展出了他近两年来创作的120多幅中国画。“晚畅”是儿子王漪为他画展取的名字,寓晚年舒畅、开心之意,这也正是王元昌当下心境的真实写照。

人物档案

● 王元昌,1932年出生,嘉定人。参加教育工作四十余年,对中国画多有研究和创作。曾被评为“首届中国当代百名杰出书画艺术家”、“首届当代百名诗、书、画艺术终身成就奖”和“著名国画艺术家”等称号,作品入选《中国当代著名书画家百名优秀作品选》、《百名中国书画家名录》等。现为中国国画院副院长、国际美术家联谊会会员、上海市美术家协会会员、东方书画协会会员等。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体