冲和自在,是为正声——赵俞

陈文华

赵俞(1636—1713),字文饶,一字蒙泉,嘉定马陆人。高才博学,清初诗坛上的著名诗人,与同县孙致弥、王畮、侯开国齐名,时称疁城四子。赵俞极受诗坛推崇,清代著名诗评家沈德潜称他“诗体灵敏之中,冲和自在,是为正声”。

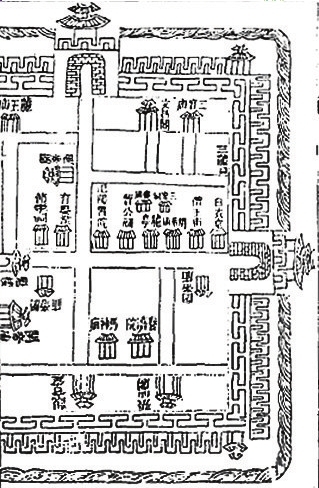

定陶县城图

《定陶县志》

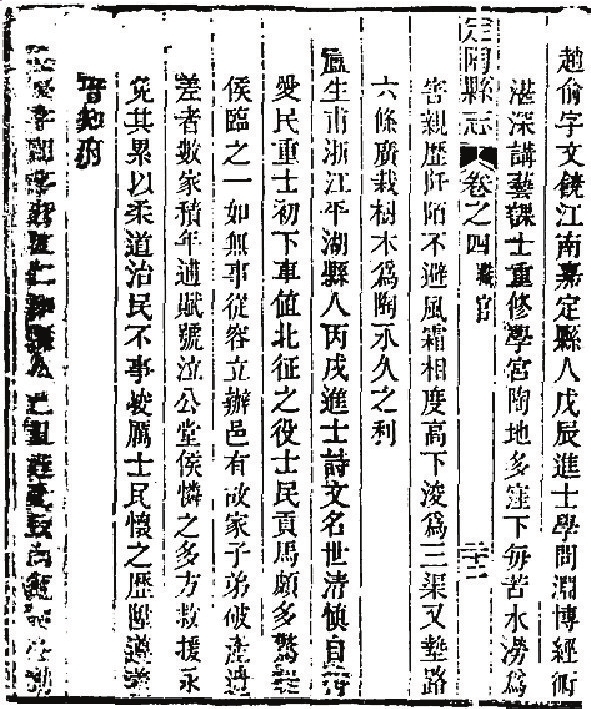

《定陶县志》中对于赵俞的记载

生而颖异,晚而登第

据考赵氏先世是北宋东京人,靖康之变随宋高宗南渡,始祖赵默庵,后子孙繁衍,蔚为大族,主要分布于嘉定、宝山两邑。明清时,赵侃、赵志、赵俞、赵丕烈、赵晓荣、赵国荣等赵姓子弟,皆以诗文名重于时。

明崇祯九年(1636),赵俞生于今马陆镇戬浜赵家村。父亲赵萼是一名秀才,精通理学,擅长《周易》,平时喜欢谈论经世致用之学。赵俞“生而颖异,五岁能诵经,八岁丧母,哀毁如成人”。在父亲的熏陶下,赵俞文章出众,更精于诗歌,二十七岁时成为县学生,但此后的科举道路颇不顺利,尽管满腹经纶,但在乡试中屡屡名落孙山,直至四十三岁时才中举人,之后多次参加会试都不顺利,榜上无名,直至康熙二十七年(1688),赵俞再度赴京参加会试,此次正值大学士徐乾学任典考会试总裁。徐乾学,嘉定邻县昆山人,康熙九年(1670)探花,爱国学者顾炎武的外甥,学问受到顾炎武的亲授。他爱才如命,看到赵俞的试卷后拍案叫绝,十分赏识,如此,五十三岁的赵俞终于中了进士,文章风行海内外,被公认为年高有德望的“耆宿”。时人评论,赵俞“每一篇出,钜公宿老辄惊诧为未曾有,一时奉使出牧、饯送投赠,非得其茧纸半副,则不足以壮行色、耀同人。”康熙年间大书法家姜西溟在文中写道,“赵子之诗广博奥衍,气浑以醇溢为奇怪,如颉文籀篆三代之敦彝,恣突如崩堤,劲健如屈铁,一言以蔽之,曰古而已。”

故乡亦是惊魂地

诗言志。赵俞的一首《闻鹧鸪》描写了旅人漂泊在外的凄苦悲凉,同时也反映了嘉定历史上一件惊心动魄的“部费案”。

月照霜华石磴危,钩辀苦怨客归迟。故乡亦是惊魂地,只恐山禽尚未知。

与其漂泊,不如回乡,而故乡又岂是世外桃源?山禽未知,人却尽知。

康熙十三年(1674),朝廷下诏免苏州、松江、常州、镇江、淮安、扬州等地一半地丁粮税,当时嘉定县属苏州府,但是自明朝以来,嘉定多以种棉花为主,清顺治九年(1652)后,嘉定地丁粮税永折银两交纳,所以嘉定没有享受到此次以粮税为对象的地丁税减免。康熙二十二年(1683),朝廷又对上述各府的漕粮减免三分之一,嘉定因为没有粮税一项仍没有被减免到,引起了嘉定县民的强烈不满。康熙二十六年(1687),朝廷再次减免本年度没有交纳以及二十七年(1688)的地丁税,嘉定知县闻在上为争取本县列入减免,上书江苏巡抚洪之杰,请求上疏朝廷,使地丁银税也扣蠲。巡抚洪之杰答应向朝廷奏疏,为办成此事,按照惯例,必须预先筹措一笔费用打点,闻在上等商定由在京的同乡孙致弥预垫此费。几经周折,朝廷同意巡抚洪之杰的疏奏,准予永折漕粮,遇“恩蠲”之年,照地丁银一律扣蠲,永著为令,从此嘉定县民和苏、松各县一样,同样享有蠲免之利,由孙致弥筹措先垫的部费也由知县闻在上等安排归还。

银、粮地丁税同享减免,本是利民利国的好事,深得嘉定乡民的称赞,但县内的一些无赖小人对在职八年而办案谨慎的知县闻在上的一些廉政措施极为不满,于是乘闻在上因船工之事被撤职之机,对“部费”之事大肆造谣渲染,并由奸民曹明、陶章等人先后控告到新任巡抚和总督衙门处。他们极尽挑唆诬蔑,攻击请求减免之事欺瞒朝廷,非法收费,赂贿京官,犯了欺君的弥天大罪。巡抚不敢隐瞒,便会同督、漕等官联名往上呈告。朝廷不分青红皂白,将闻在上、赵俞等嘉定县绅三十六人逮捕审讯,多次严刑逼供,于是又牵连了京城在位要员,包括户部尚书王日藻的弟弟王霖说、刑部尚书徐乾学的子、侄徐树敏、徐师鲁等人,从而造成了震惊朝野的“部费”案件。孙致弥等人被判绞刑,闻在上等人被判斩刑,前后被罢官革职的达三百多人,构成了清初历史上的一大冤案。终因孙致弥是康熙皇帝宠臣,加上此案在刑部、大理寺复议时,发现疑点重重,到康熙三十一年(1692)秋,孙致弥、闻在上、赵俞、王霖说等人先后被赦免,得以捐款释放,并陆续复职。赵俞后来在他的述怀诗说:“平原一郡嗟连染,元佑余官许濯磨”,“幸沐君恩还故物,笑如女嫁久愆期”,道尽了否极泰来的辛酸与无奈。

赵俞中进士,多赖徐乾学的识拔,两人结为师生,但在绵延数年、错综复杂的“部费”案中,由于打击范围的扩大牵连,师生情又被诬成结党营私,康熙二十九年(1690),徐乾学被人告发收受贿赂、“巨室为患乡里”,墙倒众人推,据清史记载,“徐乾学等被控鱼肉乡里荼毒人民状”共收到30余件,于是,“圣祖齮龁乾学,可谓备至”,“徐乾学罢官,鱼肉乡里,为人控告革职,被急征,行至淮浦放还,未久即卒”。徐乾学案发时,他已乞休还乡,官位不再,门前冷落,但赵俞却不畏强权,不避人情,屡次上书申冤,历尽坎坷,“以师门事牵连对簿,慷慨赴义。”“俞与乾学共患难,集中《咏史》、《感遇》诸篇,皆慷慨言此事。乾学没,撰《东海诗》以挽之,首曰:‘吾师东海公,元气所包络。’”他的不以生死易交,不趋炎附势的傲骨和气节,广受赞誉。

奔流偏欲到人间

张大受在《定陶知县赵君(俞)墓志铭》中写道,“旧例,嘉定漕米折银。诏蠲江南地丁银,独嘉定以漕永折不与,士民诉之巡抚。既奏闻,并邀蠲免,君与松坪孙学士与有劳焉。奸民构大狱,罗织君及学士,皆落职。久而公论获信,君复官,知山东定陶县。”

康熙三十七年(1698),赵俞赴任定陶县(今属山东荷泽)知县,在任上时,写过一首流传很广的七绝《溪声》:结庐何日住深山,竹月松风相对闲。却笑溪声忙底事?奔流偏欲到人间。

诗在一定程度上反映诗人的内心矛盾,一边高唱“结庐问日住深山,竹月松风相对闲”,向往由仕而隐的悠闲,一边却欲隐不能,正如那深山的溪流,急驰不歇地奔向红尘,流向人间。

虽然在出世与入世的问题上纠结挣扎,然而翻阅史书,赵俞并没有马上迁往深山、与竹月松风共享闲适。定陶县因“水政不修,淫潦遍田野,岁常不登”,赴任定陶时赵俞已六十二岁了,年近花甲却仍壮心不已,到任后,他关心人民疾苦,亲自考察水利,“乃行度地势,量为纵横之渠三,建以堤如沟洫畛涂之制,以达于川”,根据定陶地形,发动定陶百姓疏通了三条河渠,又在河渠两旁种植柳树,保护河堤。为了根除水患,针对定陶县内三条河渠不能遍通四境,又组织人力,开凿了六条支河,以贯通河渠,“蓄泄有法”,从此消灭了定陶的旱涝之灾,使农业连年丰收,“岁乃大熟。”

赵俞对因贫困而落草为寇的百姓充满了同情,在他到任之前,凡草寇被抓,不分罪行轻重一律处死,赵俞主政后,规定“小盗作贼,罪不当死”,严格按刑律处置,使许多有轻微偷盗行为的人得以免死,当地百姓对他十分感恩,将其视为神明。赵俞从缓催粮,勤于查校赋税,还非常重视教化,修建学校,培育人才。康熙三十八年(1699),赵俞掌管乡试,在他选拔的五名举人中,后有四名高中了进士,一时在定陶传为美谈。

赵俞在定陶的惠政甚多,民国五年(1916)修的《定陶县志》将赵俞列为名宦:“赵俞……学问渊博,经术湛深,讲艺课士,重修学宫,陶地多洼下,每苦水涝为害,亲历阡陌,不避风霜,相度高下,浚为三渠,又垫路六条,广栽树木,为陶永久之利。”

为乡党式,为后世思

赵俞在《绀寒湄亭记》中说,“余性拙于人间事,多不能,又遭坎坷,无所见于世,独喜为诗。”因仕途坎坷,赵俞的一些感遇、咏史诗写得风格遒劲,笔意纵横,最为脍炙人口,如著名的《督亢陂》:提剑荆卿勇绝伦,浪将七尺殉强秦。燕仇未报韩仇复,状貌原来似妇人。描写荆轲刺秦不成,推翻秦朝的却是看似柔弱其实智慧的张良,笔法曲折而蕴意深刻。沈德潜在《清诗别裁集》中作注云:“见重智而不重勇也。”

又如《岳忠武祠》:桧树枝生宋祚微,将军那许总戎机。出师累捷身应死,与敌同仇事已非。脱帻收时光焰动,属镂赐后怒涛飞。孤忠愿抱千秋恨,不共蕲王早见几。

以道济、伍胥比喻岳飞,盛赞岳飞宁愿抱恨千秋而死,而不愿像韩世忠那样优游避祸而生。沈德潜作注云:以道济、伍胥比之,冤抑相同,而关系尤大,此空际着题一法。

民生疾苦在赵俞的诗歌中也有不少反映,其中一些经典诗句还被收入各种版本的诗集中广为传颂,如《踏车曲》:

杉槠作筒檀作轴,乌鸦衔尾声历鹿。

赤露两肘腹无粥,踏车辛苦歌如哭。

前年井底泉脉枯,去年瓯窭长茭芦。

旱年掘窝转水入,潦年筑堤翻水出。

水入水出车欲裂,农夫那不筋骨折。

无奈今年又苦旱,塘水少于衣上汗。

往年车完人尽力,今年车破人无食。

人无食,不足恤,努力踏车声太息,

伍伯催租秋赋迫,连年未报灾伤册。

大涝之年,筑堤翻水;大旱之年,车水艰辛,而官府仍催租迫赋,正是“农夫心内如汤煮,公子王孙把扇摇。”字里行间充满了作者对底层劳作群众的同情。沈德潜在诗后作注:歌声如哭,水少于汗,皆十成奇警语。圣朝恤民,不啻父母之于赤子,而连年水旱,犹有未报灾伤者,何知有官而不知有百姓耶?

《纺车曲》描述了农家妇女的艰辛,同时也从侧面反映了旧日嘉定棉纺织业的繁荣:

阿奶日一筐,小姑日五两。手腕欲脱胝生掌,六月七月风水荡。木棉枝梢栖螺蚌,明年欲种苦无种。入市换米米价涌,纺成不比木棉重。

君不见,豪家容光曜明月,翠钿珠靸玉条脱,眼中纺车是何物。生女莫作田家妇,终日蓬松乱鬟发。

又不见,昔年江乡兵火发,城中妇女脚不袜。窜身荆棘皮绽裂,不如田家妇女,局缩纺车且就活。

赵俞在定陶任职五年,深得当地百姓爱戴,“自府以上皆欲荐”,但赵俞旋即以病告归。回嘉定后,赵俞在故乡赵家村建了一所园林——绀寒湄亭。园林中有一池,春夏之交,水作绀碧色,味极清冷,因此他就取宋代著名理学家周敦颐“濂溪绀寒”的典故,作为这所园林的名称。他在池中养了近千尾鱼,水中生着菇、茭、菱、芡、荷等水生植物,又造了一条带状的长堤,堤上有四五丈高的梧桐,斑竹小松,杂植其间,他还在池旁筑亭,可登高远望,又可啸歌长吟,并终日在此读书吟诗,还在乡里组织了一个诗社——淡成社,与县内的诗人在一起切磋诗艺,殚思著述,留下了《治陶纪实》、《绀寒亭集》。

1713年,赵俞去世,享年78岁。张大受为其所撰墓志铭曰:少而学,勇且专。晚而仕,行即还。高不可羁以荣禄,而孜孜兀兀,忘其既老之年,是宜是宜赉纶帛。咨老更,而陨也忽焉。为乡党式,为后世思。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体