竹缘匠心:明清嘉定竹刻精品赏析

阅读量:18637 本文字数:4172

文/施远 倪克樑 赵胜土 图/嘉定区收藏协会

今年是嘉定县建县800周年。八百年中,有一半以上的时间,嘉定都是作为竹刻艺术的圣地而享誉艺林的,且这一声誉一直传至今天。

当明代中晚期江南地区的物质文明和文化创造双双突破封建礼制的束缚而取得耀眼成就的时侯,嘉定竹刻作为会通文人审美和匠作精神的典范华丽登台,并在其后长期影响着江南民间雕刻艺术和清代康雍乾盛世宫廷匠艺的发展。

然而,因嘉定竹刻比较小众,加之嘉定竹人或为高人逸士,偶尔托兴奏刀,或为鬼斧神工,数载方成一器,使得嘉定竹刻的普及面,不能如书画及陶玉漆木诸器那样广泛。人们多缘耳食不见真龙,即使是专门的研究者和资深的收藏家,都难以避免管窥蠡测的局限。

值得欣慰的是,这一困局随着竹刻收藏界交流的展开、研究者与艺术家探索的深入已得到了很大改善。不少来自两岸三地的竹刻收藏家珍藏的竹刻精品,通过专题展览、学术交流等方式,逐渐亮相于公众视野之内,刷新着人们对嘉定竹刻的认识。

嘉定竹刻的源起

我国是产竹大国,也是世界上最早使用竹子的国家。竹子结实挺拔,虚中洁外,朴实脱俗,具有浑厚坚韧的特性,深受历代文人雅士的喜爱和追捧,世有“宁可食无肉,不可居无竹;无肉令人瘦,无竹令人俗”的名句。不少文人士大夫更是热衷于刻竹,以竹为载体把文人艺术和工匠技艺融为一体,创作了许多竹雕传世佳作。

由于竹材易朽,故难于保存。据考古记载,最早的竹制器具为江苏常州新石器时代的矛形竹器。在汉墓遗址出土的竹筒、竹胎漆器已渐具雕刻艺术之美。唐宋时,竹雕艺术已相当普及,日本正仓院就藏有一件唐代竹雕乐器“尺八”,其六孔三节竹管表面雕满了流云、花鸟和仕女等,十分精美。元代也不乏民间雕刻巨匠出现,但他们们大多以雕刻金银器具和剔红为主,而竹刻技艺少有建树。但这些雕刻大师都活跃在吴县附近,其雕刻的技法传承于后代,对嘉定竹刻有一定的影响作用。

明朝中叶以后,随着商品经济的发展,江南的手工业重新活跃起来。至嘉靖,以苏州为中心的周边地区的手工业和文化艺术得到了飞速发展。作为“教化之邦”的嘉定,自然就成了文人雅士的聚集之地,为了有别于达官贵人所追求的珍贵材质的手工艺品,他们就地取材选择了廉价的竹子,在上面镌刻人物、山水、神仙故事等,抒发他们内心闲云野鹤般的精神追求,显示他们的艺术内涵,嘉定竹刻艺术就是在这样的历有史背景下得以产生和发展起来。

“三朱”确立基本风格

嘉定竹刻的开山鼻祖当推朱鹤。朱鹤,字子鸣,号松邻,华亭(今上海松江)人,后移居嘉定。他擅长诗文书画,有很强的创新精神,将北宗画派的技艺糅合在雕刻之中,创造了以透雕和深浮雕为主的深刻技法,其作品深受当时士人的器重。

朱鹤传世作品不多,目前可知的有藏于南京博物院的“朱鹤竹雕松鹤笔筒”,该笔筒型体扁圆,包浆温润,呈琥珀色。作者将天然竹根雕琢成一老松干,小枝盘旋曲折,针枝茂盛,两鹤立于松间,另有几片竹叶衬托画面,背面松木上阴刻五十一字。他的作品辗转传入清廷后,乾隆皇帝极为喜欢,曾于朱鹤“西园雅集图竹刻笔筒”上所题写“高技必应托高士,传形莫若善传神”的诗句加以赞赏。

朱鹤之后,其子朱缨子承父业。朱缨,字清父,一字清甫,号小松,据《竹人录》记载,朱缨“工小篆及行草……间仿王摩诘诸名家,山川云树,纤曲盘折,尽属化工,”人物形象以古仙、佛像为主。朱缨的代表作是明代朱守城墓出土的“刘阮入天台图香筒”,被王世襄先生赞誉为“竹刻无上精品,第一重器”。

朱缨的刻竹家法传至其子朱稚征,则更胜一等。朱稚征,号三松,活跃于明万历、天启年间。他的传世之作较为丰富,有确切年款的“三松竹雕高士听泉烹茶图笔筒”(见左图),通景以深浮雕与透雕结合的技法雕刻,所刻高士酒脱闲适,古松虬然,山石嶙峋。筒口筒底亦随形浮雕刻画岩石松叶。整器上下左右交相呼应,浑然一体。

三松 竹雕高士听泉烹茶图笔筒

口径12厘米,高16.5厘米

笔筒通景以深浮雕与透雕结合的技法,雕刻松下高士听泉烹茶图。高士拢发长髯,凤眼隆鼻,宽额丰颊,低头侧首,酒脱闲适,宽袖博带,衣纹清扬,褶皱自然,身后古松虬然,枝干似苍龙,针叶如车轮,身前山石嶙峋,另侧有两小童眉开眼笑,顽皮可爱,或手持如意,或精心研墨。桌上文玩清供罗列,显得风雅高洁。筒口以及筒底不似通常之器打平磨光,亦随形浮雕刻画岩石松叶。整器上下左右交相呼应,浑然一体,令人为之倾倒。岩石留白处,还刻阴文“戊午秋日三松制”款。戊午,应为明万历四十六年,即1618年。

《竹人录》对朱稚征的评价为:“三松性简远,善画远山淡石,丛竹古木,尤长画驴。其雕刻刀不苟下,兴至始为之。”足见朱稚征不仅是刻竹高手,还是一位多才多艺的艺术家。他的作品简洁精雅、古朴淳厚。创作时不轻易动刀,反复研摹推敲,作品每历数月,精雕细刻,追求至善至真。除了擅长刻竹,他还是治印高手和园林设计师,南翔古猗园的设计就是出于他之手。

嘉定竹刻经朱氏三代人的探索和实践,形成了极具创造性的透雕和深浮雕技艺,作品的题材更加丰富,结构更完整,层次感、立体感更强。嘉定竹刻的风格基本确立。

与此同时,除职业雕刻家外,许多文人学者也介入其中,最著名者当数“嘉定四先生”之一的李流芳。李流芳(1575-1629),字长蘅,号檀园,居嘉定南翔。他诗文书画全能,也以刻竹为乐,在竹子上作阴文书画。此外,秦一爵、侯崤曾、沈大生等也参与了竹刻活动。这些文人学者的加入,进一步提升了嘉定竹刻刻的文化品位。

名家辈出的全盛时期

自清顺治至乾隆的一百五十年,是嘉定竹刻的全盛时期,竹刻名家辈出。他们的技法有创新和发展,并带动了社会各界对竹刻的认识、欣赏和收藏。此时,有影响力的竹刻大家有吴之璠、封锡禄、顾珏、周颢等,其中吴之璠被认为是继“三朱”之后,嘉定竹刻的又一大高手。

吴之璠,字鲁珍。早年师朱氏法,晚年变法,借鉴龙门石刻之浅浮雕,开创了“薄地阳文”技法,丰富了嘉定竹刻的表现手法,后人从其学者甚多,其代表作为薄地阳文“竹雕松荫浴马图笔筒”“竹雕松溪浴马图笔筒”等。

吴之璠 竹雕松溪浴马图笔筒

口径11厘米,高15厘米

采用“薄地阳文”技法雕成。清溪曲折,悬崖垂瀑,溪流平缓处一人引马而行,马则引首而行鼻翼翕动,鬃毛齐整有序,马尾微翘中打一绾结,散落处临风不乱。溪岸处三松相间高欲拂云,松下二人一丰一瘦,一多髯一少须,两人坐于石上,一前俯一后踞。前有一马缰绳系于巨松之上则回首作嘶鸣状。整个笔筒布局妥帖,用物象边缘的厚薄、起伏来塑造体积,这是“薄地阳文”浅浮雕工艺的佳妙之处。一侧岩石上方刻阴文“吴之璠”行书款。

比吴之璠略晚的嘉定竹刻名家为封锡禄、封锡爵和封锡璋,号称“封氏三鼎足”,其中封锡禄成就最大。封氏兄弟擅长圆雕人物,上海博物馆收藏的“圆雕罗汉”系封锡禄的代表作,《竹人录》作者金元钰对封氏所作僧人佛像,予以“奇踪异状,诡怪离奇”的高度评价。封氏刻竹重视写生,题材广泛,除人物器皿外,还有鸟兽瓜果等,拓展了竹根雕的表现范围,他们将高超的写实功力、浪漫的艺术想象和卓绝的雕刻技艺有机结合起来,在封氏后人和弟子的共同努力下,形成了封氏独特的的圆雕技艺。尤其是封锡禄弟子施天章,将嘉定竹刻中的圆雕技艺推向新境界,成为唯一能与封锡禄齐名的竹根雕高手。现有“竹根雕弥勒佛坐像”,虽无款识,但雕琢传神,刻工精致,颇得封氏风韵。

竹根雕弥勒佛坐像

宽11厘米,高8.5厘米

此作以竹根雕成,竹根选材饱满缜密,绝无受竹材约限之感,刀法纵逸流畅。弥勒宽额丰颊,肥首硕耳,袒胸露腹,开怀畅笑,左手抑袋撑地,右手提握佛珠,半披袈裟,依布袋席地而坐。利用竹材质肌理表现人物头顶发根、脚趾微微上翘等细节,都匠心独具。

这一时期,另一位刻竹名人当属顾珏。顾珏,字宗玉,活跃于康熙、雍正年间,擅长人物山水,工巧精深,细入毫发,刻工考究,一件刻竹作品要历数月乃至近年才能完工。

在竹刻史中,周颢则是清早期嘉定竹刻转型发展的关键人物。周颢(1685-1773),字晋瞻,号雪樵,又号芷岩、芷道人。他在朱氏画法刻竹的基础上,引入南宗画派,一变前法,以浅浮雕及平刻为主,不借画稿,以刀代笔,所刻纹饰、轮廓多以刀剜出。无论竹根、竹节,还是雕刻中的宽窄深浅、长短斜正等都是“神明于规矩之中,变化于规矩之外”,为清代竹刻开创新法第一人。

活跃在清康煕晚期至乾隆年间的嘉定竹刻名家,还有邓孚嘉、邓渭父子。邓孚嘉所刻作品以折枝花最为工妙,有上海博物馆收藏的用吉款的“圆雕陶渊明赏菊”。邓渭刻竹擅长薄地阳文技法,且以竹刻书法著称,为乾隆朝嘉定竹器刻字第一高手。其“云樵山人竹雕兰亭雅集图诗文笔筒”极具艺术造诣和文人雅趣。

云樵山人 竹雕兰亭雅集图诗文笔筒

口径8.5厘米,高14厘米

此作选用一节小巧的竹子,采用深浮雕而成。竹筒扁平近椭圆形,下承三矮足。一边雕兰亭雅集景致。有曲水流觞,崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。王羲之与众文友或栖于亭中,或临流浮觞,虽人小如豆,而形神刻画细腻皆备。筒身的另一边刻有王羲之《兰亭序》全篇诗文,落“壬戌春三月书于梧谷山房,云樵山人”。

嘉定王氏也是刻竹的世家,从王之羽起,师承吴之璠,尽得其奏刀之法,传子王质,王质又传子王玘。王玘,字席珍,号春江山人。《竹人录》谓其“工刻花卉,尤善折枝兰,清微淡远,虽花片叶,对之时觉竟体芬芳”。其作品“陷地刻花卉纹臂搁”,体现了他的刻竹水平。

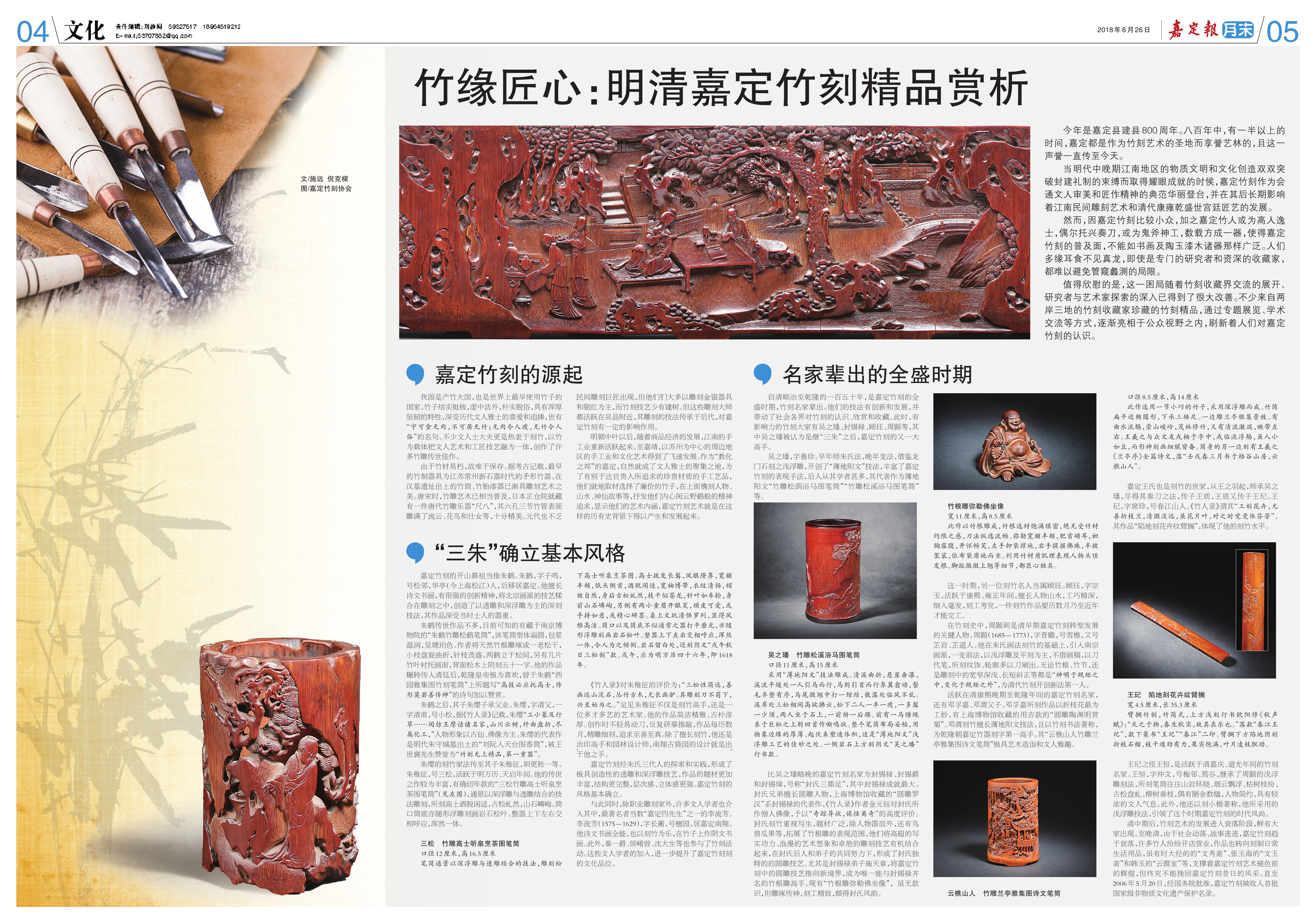

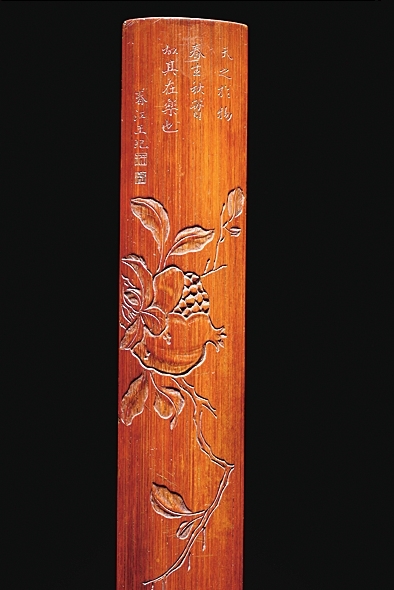

王玘 陷地刻花卉纹臂搁

宽4.5厘米,长35.3厘米

臂搁竹制,竹简式,上方浅刻行书欧阳修《秋声赋》:“天之于物,春生秋实,故其在乐也。”落款“春江王玘”,款下篆书“王玘”“春江”二印。臂搁下方陷地阴刻折枝石榴,枝干遒劲有力,果实饱满,叶片凌枝飘动。

王玘之侄王恒,是活跃于清嘉庆、道光年间的竹刻名家。王恒,字仲文,号梅邻、筠谷,继承了周颢的浅浮雕刻法,所刻笔筒往往山岩环绕、烟云飘浮、枯树枝纷、古松盘虬、柳树垂枝,偶有陋舍数楹,人物简约,具有较浓的文人气息。此外,他还以刻小楷著称,他所采用的浅浮雕技法,引领了这个时期嘉定竹刻的时代风尚。

清中期后,竹刻艺术的发展进入衰落阶段,鲜有大家出现。至晚清,由于社会动荡、战事连连,嘉定竹刻趋于衰落,许多竹人纷纷开店营业,作品也转向刻制日常生活用品,虽有时大经的的“文秀斋”、张玉海的“文玉斋”和韩玉的“云霞室”等,支撑着嘉定竹刻艺术褪色前的辉煌,但终究不能挽回嘉定竹刻昔日的风采。直至2006年5月20日,经国务院批准,嘉定竹刻被收入首批国家级非物质文化遗产保护名录。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持,文字、图片、视频版权归属发布媒体