官到适意即可休:王圻

陈文华

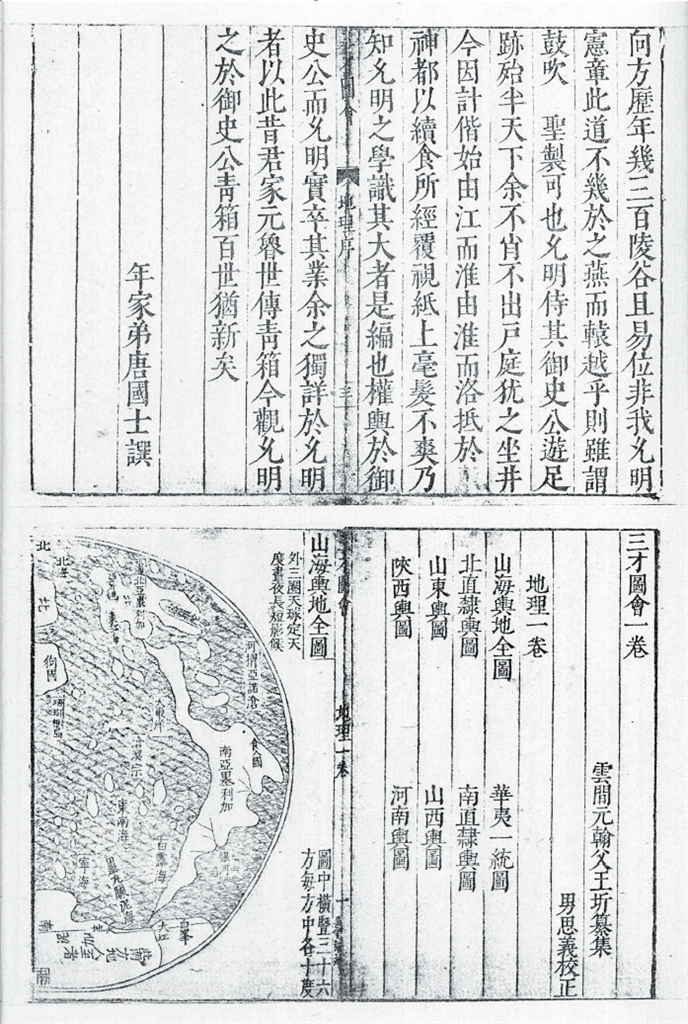

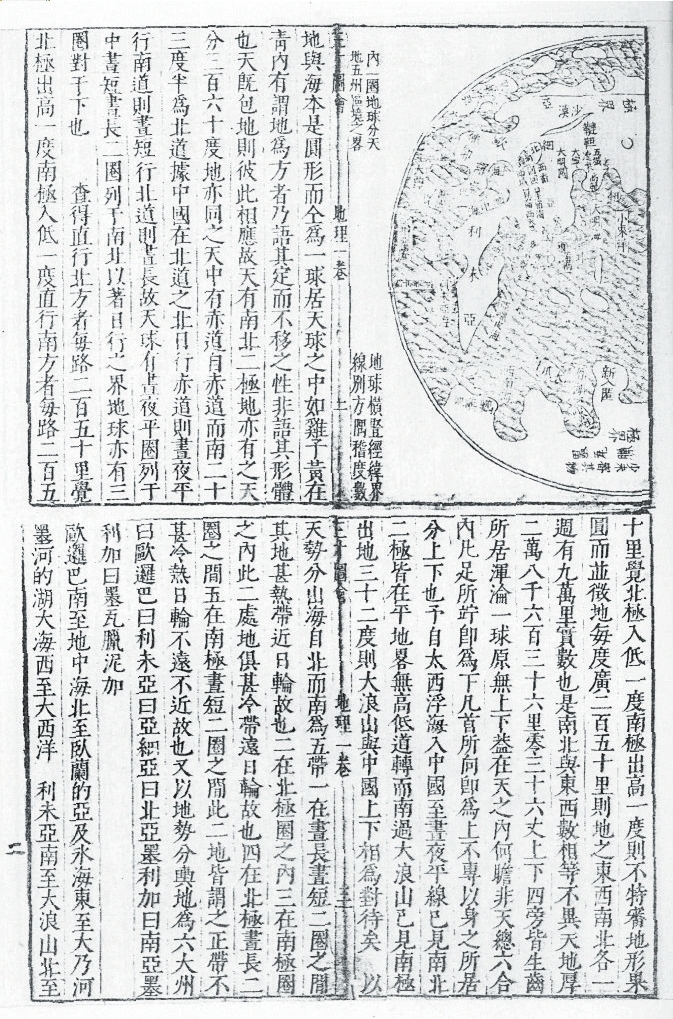

《三才图会》是王圻及其子王思义撰写的百科式图录类书,全书共106卷书分14类,依次为天文、地理、人物、时令、宫室、器用、身体、文史、人事、仪器、珍宝、衣服、鸟兽、草木。

王圻,文献学家、藏书家,初名堰,字公石,别号洪洲,某学政为他改名圻,更字元翰,明代上海县(今上海市)人。嘉靖进士,官历知县、御史、知州、布政使参政等,后辞职还乡,筑室吴淞江畔,以著书为事,与苏州的王鳌、太仓的王锡爵并称“苏南三杰”,又是当时松江府四大藏书家(宋懋澄、施大经、俞汝楫、王圻)之一。

正直清廉,仕途坎坷

嘉靖庚寅年(1530)正月二十一,王圻出生于上海县的诸翟镇,诸翟在嘉靖二十一年(1542)青浦设县后归属青浦县。据王圻《洪洲类稿》记载,王圻曾修家谱,可惜已经失传,但其所撰的《家乘序》和故世后其墓志铭等在类稿中保存了下来,称其家族本姓陈,定居嘉定县,世代务农,始祖王士衡之父姓陈,居于嘉定县城,为嘉定富户,“以资称雄嘉定”,当时的嘉定为嘉定州,故有“陈半州”之称,明太祖朱元璋定鼎南京时迁富民以充实云贵地区,陈半州遂全家远徙,只有王士衡因幼子养于母亲族人王仲华处而得以幸免,于是改从王姓,同时改籍上海县,迁居于西北境的江桥(现属上海市嘉定区)。

按明代顾秉谦所撰《明故朝列大夫陕西布政使司右参议洪洲王公(圻)暨诰封宜人陈氏合葬墓志铭》(以下简称《墓志铭》),王圻四岁就显露出爱读书的天赋,七岁学习戴氏礼,十岁百里负笈追随如川先生学习,十四岁中秀才,嘉靖四十三年(1564)中举人,四十四年(1565),中三甲第一百五十名进士,“释褐而得清江(今江西省九江市清江县)”,俄居万安(今江西省吉安市万安县)。王圻在嘉靖四十五年(1566)被任命为清江知县,因为参与编辑《精选绳尺论》,事未毕,已改任万安知县,这时大约在嘉靖四十五年底或隆庆元年(1567)。后擢升为都察山西御史(正三品),相当于最高监察机关的言官。

王圻为官正直清廉,善于提携人才,志书称他“历任廉洁。有惠政,拔取多知名士,摒绝干请。”王圻为清江令时,“有度田之役,单车行阡陌间,时一有所摘,从车巾屈指,立得其亏盈,里胥皇恐,莫敢隐尺寸”。他坐在车中屈指一算就清楚田地多少,使得当地乡差极为震惊,不敢隐匿田亩,所以此次度田极为成功,以至几年后万历朝大度田时,清江县不再受扰,清江人民感激他,为他立生祠祀之。

王圻刑狱经验丰富,曾辑有《洗冤录驰览》十卷。《墓志铭》里留下了王圻任万安县令时的两则轶事。一是有嫌犯杀人并将尸体投到墙外,但反复审讯不肯认罪。王圻令搜其家,发现一矮几上有血,嫌犯说:“我以前是屠夫,几上是屠宰动物染上的血。”一时无绪,王圻就把这个案几放置在庭院中,时时观察揣摩。一天,他叫属下俯在案几上,发现血迹呈左右分列状,终于豁然开朗。王圻叫囚犯来看血印,并对他说,“你虽是屠夫,怎么会留下这么巧的印迹呢?这是你欲把尸体投到墙外,抱着这个案几垫在脚下时留下的印迹”,一针见血,铁证如山,囚犯只能叩头伏法。第二则故事说的是有徽商被盗,嫌犯是一妇女和小孩,他们极力否认盗窃,旁人也极同情,王圻仔细观察后认定他们就是真的盗贼,后来果然在妇人家中搜得证物,罪犯才终于认罪。

王圻还注意革除旧染污俗,端正民风。当时万安县小商贩很多,这些小商贩一边贩卖物品,一边与一些妇女行不轨之事,不少妇女往往借口汲水,就偷偷溜出家门与小商贩约会,影响极坏。王圻到万安后就下了禁令,使民风为之一清,当时的大司空朱衡称他“循吏第一”,把他与古时投巫婆的西门豹相提并论,因此他离开万安时,百姓又为他立了生祠奉祀。

都察院是朝廷的监察机关,王圻敢于直言,反对官员腐败,常提交奏议,“劾中官罪状,论边臣欺罔”,检举一些官员的不法行为,弹劾不避权贵,因此很受户部右侍郎兼文渊阁大学士赵贞吉的器重,赵贞吉赞王圻“衙门中有一王御史,方才成个都察院”,明朝嘉靖时诗人董宜阳每每称赞他“在道中敢言肯任事”。然而当时首辅张居正与赵贞吉交恶,张令王圻攻击赵,王圻拒绝说,“内江(赵贞吉是四川内江人),当世贤者,吾不能曲意为媚人事”,由此张居正对王圻不满。文渊阁大学士高拱与前首辅徐阶有怨,高拱是王圻的座师(主考官),王圻就写信劝说高拱,“华亭(徐阶是松江华亭人),乡人也,老师,成我者也,义岂以乡人易成我者哉?”“愿老师宏司马之度,捐溺灰之忿,消弓影之疑”,劝高拱与徐阶修好,“新郑(高拱为河南新郑人)阳纳而心恨之”,高拱认为王圻偏坦同乡徐阶,也对王圻不满因此挑剔他。王圻先得罪张居正,再得罪高拱,遭到两个实权人物的嫉恨,因此或贬或斥,仕途坎坷。按《墓志铭》和《明故朝列大夫陕西布政使司右参议洪洲王公(圻)暨诰封宜人陈氏行实》(以下简称《行实》)记载,“以治行高等,征为云南道监察御史”,“时方奉玺书督长芦鹾政(督察长芦地方的盐政),未按部”就“忤权相旨,出佥闽臬(管理福建司法)”。隆庆四年(1570),高拱特旨“考台省官,仍以原职谪判邛州”,后又被谪为江西进贤知县、山东曹县知县、开州(今重庆市开县)知州等职,然而他每到一处,就放下架子便服私访,到田间与村夫渔民一起劳作,施惠政,有政声。

在福建时,所辖有一个叫朗村的地方,有人聚党数千人作乱十余年,王圻到任后,安抚流民,设定方略,分兵出击,擒拿了作乱头领,俘斩百计,余党千人按律当斩,但王圻念他们无知协从,下令各断一指,然后解散。所以,被认为虽为儒者,富有用兵谋略。

在曹县时,王圻曾实行一条鞭法,《曹县志》记载,“万历三年,知县王圻莅任,思为一条鞭法,即古免役一切炤西地征银,官为顾役,民甚便之。”不久王圻又谪官离去,曹县“乡宦学校里老百姓三千人,赴两院恳代题留任,以终其法”,于是朝廷特地宽限了九个月。

到开州后,王圻继续实行一条鞭法“率以二缗输一缗之额”,减去万余缗赋税。一缗是一千文铜钱,万余缗则为开州百姓减去了不少负担。王圻还在开州推行教育,“士有贫者则养之学宫”,使这里百姓“相继起家为大官”,因此,尚未离任,开州百姓就为他建生祠祀之。

王圻在开州的时间仅仅一年,又迁为山东青州同知,他别情依依,写下《别开州诸生》诗:“桃李盈盈满路岐,日融风细蕊初宜。看花客子缘何浅,恰到开时便别离。”当时开州的百姓都想留住他,“不得,争之两台,又不得,乃走数百入京师”,甚至有人为了争取留住这位父母官不惜在大冢宰(明吏部尚书)前引刀自刺,使当时的大冢宰王国光既骇然又羡慕,“羡硕业有成”,只好让人安抚开州百姓,“不久当以监司涖尔□,令福尔一方民耳。开人号泣以去。”

在青州时,他教授当地青年人兵法,教导他们备战,同样的,青州百姓在王圻离职时,也是号淘大哭,其声如雷。

万历九年(1581)十一月,王圻转湖广佥事,备武昌兵。武昌境内有很多湖泊,警报之鼓时时响起,王圻勤练军队,很快荡平贼寇。万历十年,又转督学政。这一年,张居正去世,朝廷很快掀起了反张运动,他掌权时颁布的法令几乎全部被否定,到1582年底,距张居正去世仅仅半年,他已经被盖棺论定犯有欺君毒民、接受贿赂、卖官鬻爵、任用私人、放纵奴仆、凌辱缙绅等罪名,神宗下诏剥夺张居正上柱国、太师、文忠公诸赠谥,褫革了张居正诸子的官职,并于万历十二年(1584)四月下令藉没居正的家产,张居正长子张敬修不堪非刑,悬梁自缢,次子张懋修自杀未遂。短短几个月,几乎所有因触犯张居正而得罪的官员一律得到起复,降为庶民的复职,充军边地的召回,王圻也复起出任陕西布政司右参议。有人约王圻一起攻击张居正,王圻不随波逐流,也不趋炎附势,他认为张居正的一条鞭法是正确可行的,其做法自有道理。

万历十四年(1586)是大计之年,朝廷对官员们进行三年一次的考评,正直的王圻又一次遭到同僚排挤,终于厌恶了官场纷争,辞官回里,这一年他才56岁。明人所撰的《墓志铭》和《行实》中均明言王圻任止于陕西布政司右参议。

关注民生,学识渊博

终明一朝,倭寇始终是大患,王圻在论及倭寇的祸害时与朝廷的外贸联系在了一起,他认为:“倭寇之为害,起于市舶之不开;市舶之不开,由于贡市之不许。许其人贡,通其市舶,中外咸得其利,寇将不寇矣。”海氛不能平静的根本原因,王圻引用了吴渊颖论市舶利害之说:“正因为商道不通,利益所在,人必趋之,不免巧生计较,商转而为盗;商道既通,则盗又可以转为商。”他主张设市舶,开海禁,鼓励海外合法贸易,防止官吏贪赎病商病民,国家就可以享无穷之利;反之,海禁严,私贩兴,利居私宝,国家反受其害,这种观点在当时是非常具有远见的。

王圻关注民生,怜悯弱势群体,对于荒年赈济的义理与程序,他进行了仔细的分析,他在《赈贷群议》第三议赈济中说:

赈所以赒穷民,若稍得过之家,虽遇大祲,犹能百计求活,惟穷民坐以待毙。赒之期宜急,赒之法宜均,须借仁明掌印官亲查,临仓调停给散,不使有遗,吏胥不致渔猎。定期赴领随给,不能耽延等候。万一荒村远壤,则用舟车载至其地散之,庶枵腹之民,不致毙之仓下,仆之中途矣。

第六议发仓中又说:

积谷专为救荒计。若岁凶谷价腾涌,民嗷嗷待哺,司牧不必拘待报之常期,即宜发粟救济,年终汇报。以朝廷所蓄,活朝廷赤子,谁曰不可?宋李允元通判宁州,岁饥发仓粟数万赈之,民得不流。国朝夏原吉抚三吴饥民,奏发仓谷三十余万石,民赖以济。夏寅以吴中饥,投书抚台发廪二十万斛,籴十万石,三吴赖以全活,皆可为法。倘虑散易敛难,待报闻而后发,民不为沟中瘠者鲜矣。

王圻学渊识博,对水利研核尤精,针对水患频发,他主张治水先治要害,注重疏导,更有利宣泄。他认为太湖流域虽为国家赋税要地,可其水利状况不为当局所重,以至“水利弃焉若置”,几十年来灾害频仍,百姓苦不堪言,长久以往也不利于国家长治久安。王圻提出了治理东吴水利的方略,故“述其梗概,次其等第”,撰写了《三吴水利考》,与归有光的《三吴水利录》有异曲同工之妙。对于太湖水域的治理,王圻认为,“修水利者欲先要害,惟先治长桥等处,导太湖之水入阳城、昆城、三泖等湖,而疏浚吴淞、娄江并大石、赵屯等数十大浦,泄淀山之水以人海,浚白泖、福山等港以泄阳城诸水注江达海”,并以为“导田间之水悉入小浦,导小浦之水悉人大浦,则潴泄而无阻塞,而农田国库水有利赖矣”。胡应台序中评价此书“其于水,有端有委,有脉有派;其为图,有总有分;其论用功,有缓有急,有宣因有宜创;其溯前人之施功,有得有失,有永有不永,尺尺寸寸如指诸掌”。

年逾耄鬟,著述宏丰

王圻辞官回到家乡后,在紫隄村的杨家巷庄家泾一带(当地俗称“墙里”),“筑室淞江之滨”(今华翔路底,北靠苏州河),江畔的渡口乡入随之称“王家渡”。他植梅几千株,引水环绕,花开时节香双数里,成为赏梅胜地,被称为“梅花源”,王圻自号“梅源居士”,在此“以著书为事,年逾耄鬟,犹篝灯帐中,丙夜不辍”。

王圻一边读书一边写作,非常勤奋,著述宏丰,传世的有《洪洲类稿》4卷、《三才图会》105卷、《两浙盐志》《海防志》、《东吴水利考》、《续文献通考》254卷、《古今考》、《谥法通考》《稗史类编》等,并主纂万历《青浦县志》。其中《三才图会》和《续文献通考》最有名。

《三才图会》为类书,又名《三才图说》,是由王圻及其子王思义撰写的百科式图录类书,此书成于明万历35年,共106卷书分14类,依次为天文、地理、人物、时令、宫室、器用、身体、文史、人事、仪器、珍宝、衣服、鸟兽、草木。此书汇集诸家书中有关天地诸物图像,“图绘以勒之于先,论话以缀之于后”,对每一事物皆配有图像,然后加以说明。图不清晰者可借助文字表达,文字无法说清者可以图作参考,图与文互为印证。所配插图偏重通俗性和实用性,其功用可与百科全书相比。

《续文献通考》上起南宋宁宗嘉定年间,下至明万历止,在宋代历史学家马端临(号竹洲)所著《文献通考》的基础上,竭四十年之力,收集史乘和各家文集、往牒及奏疏等,据事节录,于万历十四年(1586)编次成书,共二百五十四卷,体例仿通考,又兼取《通志》之长,收及人物。明代以前部分,多取材于宋、辽、金、元四史;明代部分辑录史料甚多,不少史料为他书所不载。该书可与《大明会典》参用,但体例和内容略显杂乱。

王圻一边读书著述,一边“草履布衣事农圃”,还对子孙立下“蒙训”称:“子孙才分有限,无如之何,然不可不使读书。贫则训蒙自给,但书种不绝足矣。若草履布衣事农圃,足不至城市,大是佳事。不可迫于衣食,为市井衙门之事。”他的后代子孙中屡出人才,长子王思忠,任南京鸿胪寺鸣赞:次子王思义,太学生,著有《宋史纂要》、《香雪林集》、《故事选要》等;三子王思孝早逝。孙儿王昌会、王昌纪苦读成才,闻名遐迩,时称“王氏二龙”。

王圻晚年有痰疾,但步伐仍然矫健,听力和视力都正常,言语幽默,精力充沛,工作到半夜仍不知疲倦。万历乙卯年(1615)闰八月十四日,孙子王昌会中乡试,王圻还出门拜会道贺的宾客,而入房后就仙逝了,享年八十六岁。乡人闻讯无不痛心,感叹上天“何不令公百岁乎?”。

“相逢尽道休官好,林下何曾见一人”,在古代许多官吏的诗文中,向往林泉悠闲的不乏其人,但是真的如王圻这般,人在中年就激流勇退的却少而又少,当代作家陈捷延的一首咏史诗,对王圻的一生做了极好的概括:

官到适意即可休,

筑室淞江自划筹。

续得通考接明宋,

著书岂止稻粮谋。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体