抗日烽火中的嘉定师生

阅读量:9165 本文字数:4592

图片、文字资料提供:

潘世超、陆象贤

纪念抗日战争胜利七十周年

硝烟虽已散尽,但那段刻骨铭心的抗日战争历史留给我们的仍是无尽的悲伤,永久性地改变了民族的记忆。悲痛欲绝的哀伤、洗刷不尽的血泪、永志追思的英烈和伟岸壮阔的史诗不会随时间而流逝。先辈们用鲜血铸成的誓言尚未实现,更让后辈们不敢忘却。记住这些屈辱、苦难,乃是后人的道德义务。

在当时腥风血雨的战场上,有一批人也不该被遗忘,那就是处在战火中的嘉定师生们。也许他们没有和敌人正面对抗,也许他们没有进入正面战场,但他们用智慧和勇气与敌人周旋到底,保持了民族的气节;用行动和信念毅然弃笔从戎,成为了一名中国共产党员,参与到斗争去……这些都应该被我们铭记,是他们的不懈努力,才换来了今天的美好生活。

铭记抗战

王安琪/摄

惠民中学:地下党的根据地

陆象贤

惠民中学创办于1941年,由胡训谟、陆象贤等人发起,用来抵制奴化教育。开始时,学校办在南翔西大街董家桥西(今胜利街101号)陆象贤的家里,时称惠民学校。

开辟抵制奴化教育的园地

学校创办初期,在陆象贤家客堂里的3张八仙桌,放上长板凳和方凳,就算是课堂。一间课堂分设两个班,一班是初中,有18个学生,一班是初小。全校只有胡训谟、庞志常、戴文三位教员。后学校迁到胡家祠堂,把大厅当课堂,空间大一些,可是门窗不全,设施简陋,连一块黑板也没有。教员们怀着满腔抗日爱国的热情,克服工作、生活上的种种困难,给学生们上文化课、历史课,讲嘉定、南翔人民在“一·二八”战争,“八·一三”战争中的抗日故事,教学生们唱《五月的鲜花》、《松花江上》、《热血》等抗日歌曲。拒用伪政权编印的教科书,从开明书店的活页文选中挑选《正气歌》、《满江红》和鲁迅的文章等作为教材。

建立中共地下党的据点

1942年2月,胡训谟的苏州中学同学金诗良从苏北如皋抗日根据地回嘉定原籍开展工作。他根据中共路东特委委员兼秘书长翁迪民的意见,来到南翔惠民学校当教员,还有胡训谟的同学宋学濂,准备去苏北抗日根据地,也留下来当教员。翁迪民又派中共地下党员王务安到惠民学校当教员。5月,翁迪民代表党组织,接受金诗良加入共产党,指定由王务安联系。从此,惠民学校成为中共地下党组织开展嘉定工作的一个据点。

1942年8月,由于一处组织遭破坏,王务安、金诗良和教员胡训谟、宋学濂等人先后离开南翔。学校被封闭,校舍被屋主收回。陆象贤为了挽回影响,坚守阵地,解决学生入学问题遂兼任惠民学校校长,在西大街租下许姓楼房作校舍,并聘请南翔工、商、学界著名人士为校董,公推张志霄为校董会主席。由从中共中央华中局回来的中共江苏省委工人运动委员会干事陈公琪为教务长。惠民中学成为中共江苏省委工人运动委员会的另一个据点。

1944年春,惠民学校因要求入学的学生迅速增加,校舍不敷使用。陆象贤发动校董在上海、南翔充分运用社会力量,募款筹建新校舍,在原苏民职业学校的废墟上建成校舍10间,改名为惠民中学,学生增加到132人。金诗良和已加入共产党的胡训谟、宋学濂回到惠民中学任教,恢复了中共淞沪工委系统的党组织。

积蓄力量,开展抗日活动

1945年春,中共淞沪工委青东游击队顾复生派人到南翔与金诗良联系,要求协助新四军,侦查新近进驻嘉定的日本侵略军胜宇部队从何地调来,兵力装备和驻防设施等情况。学校就安排部分师生故意让日本兵拉去当伕子,在送东西到火车站时,了解日军来往情况。并利用采集蝴蝶、植物标本和写生等活动,观察日军碉堡设施。学生则在路旁默计军用车辆来往数目。家在铁路附近的学生搜集日军丢弃的杂物。学生周志善从火车站拾到了一张日军遗留的票签,上面印有“北支那派遣军”和“运城”字样,判明这支部队来自山西省运城。将这一情况汇报后,经组织上核实了情况,查明了敌情。

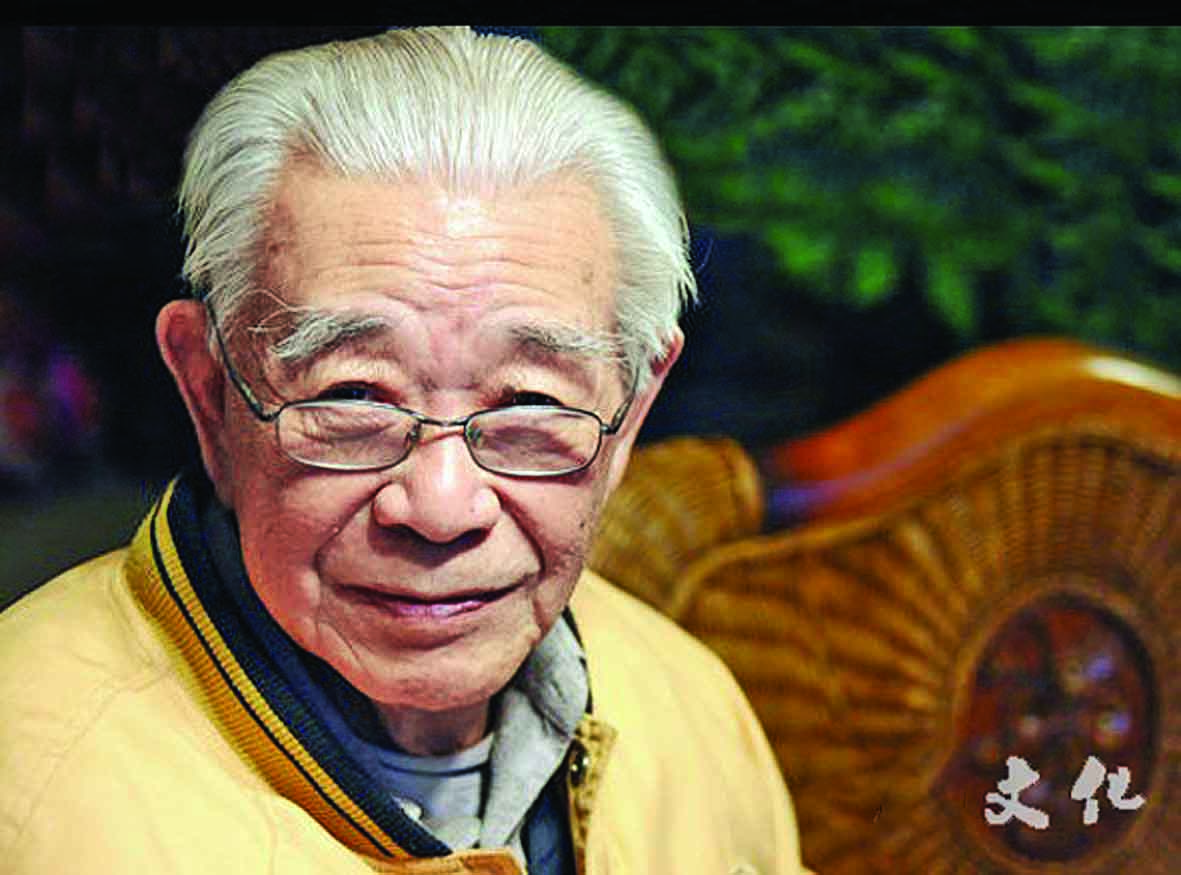

于光远:抗日救亡的清华才子

于光远,1915年生,嘉定南翔人,原名郁钟正。郁家曾是上海的名门望族,但在于光远出生时,家道早已中落。

从物理学家到革命家

于光远从没有因为贫困而放弃理想,他一心要当物理学家或哲学家,像他崇拜的牛顿和罗素一样。1934年,于光远通过考试,由上海的大同大学转入清华大学,做了物理系三年级的一名插班生。中国著名物理学家周培源是于光远的毕业论文导师,1936年赴美国进修时,他将一部分论文交给爱因斯坦修改,其中就有于光远的文章。

整个大学时代,于光远都十分关注社会问题,爱国情绪非常高,甚至常常放学后,跑到上海工人居住区宣传抗日救国的道理。1935年“一二·九”爱国救亡运动爆发,当时还是学生的于光远随即投身革命。

清华物理系毕业的十名同学当中,有后来成为著名物理学家的钱三强、王大珩、何泽慧。

和毛泽东讨论辩证法

1936年冬,于光远从清华毕业,1937年到广州岭南大学物理系任助教。时清华大学西语系同学、党员黄秋耘已先毕业回广州做地下工作,即介绍于光远入党。

于光远第一次和毛泽东交谈,是1939年他刚到延安不久,向毛泽东汇报陕甘宁边区自然科学研究会筹备情况,并邀请毛泽东到成立大会上讲话。后来,在延安的新哲学学会年会上,作为会员的毛泽东出席了,新入会的于光远在会上作了发言。

1939年,《新中华报》、武汉的《新华日报》发表文章,说抗战进入“相持阶段”。其中有一篇社论,将相持阶段称为“过渡阶段”。而且当时有些人认为:过渡阶段,就是我们的力量和日本侵略者的力量旗鼓相当、故而相持的阶段。于光远认为这种认识与事实不相符,就专门谈了有关过渡的问题,即什么情况下有过渡阶段,什么情况下没有过渡阶段。他先举了冰和水的例子:冰是在一定的条件下,由水变成的。但冰就是冰,水就是水,没有既是水又是冰的阶段,也就是说水和冰之间没有过渡阶段。接着,他又举玻璃的例子:玻璃是固体的、硬的,但当加热到一定程度的时候,它便转变成软的、液体状态了,这就是有过渡阶段。因此,于光远归纳说:事物的质是不同的,如果在某事物中,只存在一对矛盾,非此即彼,其中间就不存在过渡阶段;如果在某事物中存在着许多对矛盾,一对矛盾解决了,而其他的矛盾却尚未解决,得一对一对地解决,那么就存在过渡阶段。

于光远运用自然辩证法的法则和生动的语言,对毛泽东关于相持阶段并非是敌我力量相当阶段,而是由于“敌之兵力不足和我之坚强抵抗,敌人将不得不决定在一定限度上的战略进攻终点……转入保守占领地”的阶段,因此,这一阶段“要准备付给较长的时间,要熬得过这段艰难的路程。这将是中国很痛苦的时期”从哲学上给予了解释。

年会结束吃饭的时候,于光远和毛泽东恰巧被安排在同一张桌子。他那有特色的发言,引起了毛泽东的兴趣和注意,毛泽东问起了于光远的身世和学习情况,特别记住了他对自然辩证法有研究。从那以后,涉及自然辩证法的事,毛泽东就会想起于光远。1944年,延安大学重建,毛泽东专门把出任延安大学校长的周扬叫去,说要开一门大课,包括三个部分:自然发展史、社会发展史、现实的理论和思想问题。毛泽东亲自点了于光远的名,说自然发展史的课可以让他来教授。

勤业中学:与日语老师斗智斗勇

潘指行(勤业中学校长)

嘉定私立勤业中学,创办于1941年9月,1946年5月停办。抗日战争爆发前,嘉定原有一所很好的县立初级中学。1937年抗日战争爆发后,爱国师生们曾一度迁到上海租界内继续上课。后因经费困难,勉强维持了一个学期就停办了。嘉定沦陷后,日伪政权也曾想开办新的县立中学,但不得人心,一时办不起来。

为了解决本地小学生毕业生继续升学的困难,同时也为了与日伪统治政权争夺中等教育的阵地,嘉定的一批爱国的、热心教育的地方人士,由工商业资本家陈佩青等出面,于1941年秋,创办了私立勤业中学。

勤业中学利用私立学校的条件,可以选用当时上海的一些私营书店编印的课本,而不使用日伪政权“官定”的课本,因而一定程度上抵制了日伪的奴化教育。

勤业中学创办后不久,日伪政权就强令开设日语课,并派一名叫“仓持仁一”的日本人为日语教员。他按照日本人的规矩,在每次上日语课开始和结束时,都要学生齐声高呼:仓持先生日安、仓持先生再见。机灵的学生们马上发现“仓持”的日语发音是“克拉玛基”,稍加变化就变成了本地话骂人的话“赤佬麻子”。于是,每次上日语课,大家都要得意洋洋地大呼“赤佬麻子”,以发泄对日本人的愤恨。开始时,那个日本教员很高兴,以为中国学生很听话、很欢迎他。后来发现是在骂他,就悄悄地把“仓持”二字取消了,只留“先生”二字让学生们问好。勤业中学的学生对被强制学习日语,非常不满,但又不能不学,只好消极应付。所以许多学生前后学了三四年的日语,最后还是只勉强认得几个日文字母、几个简单的词汇和短语。有些其他各门功课成绩都很好的学生,唯独日语一门成绩极差,考试都不能及格。日语教员为此大发脾气,甚至要动手打学生。勤业的老师们就出来劝解,意思是说,学生日语成绩不好,日语老师也是脸上无光,而且无法向上面交代。所以后来这个日本人也只得对学生睁一只眼闭一只眼,对学生的日语考试一律及格通过了事。

私立勤业中学的创办及其发展,使不得人心的日伪政府的县立中学迟迟办不起来。直到1943年9月,才勉强办起了一个初中一年级班和一个简易师范班,学生人数不足百人。可以说,私立勤业中学在抗日战争的艰难岁月里,牢牢地占领并发展了嘉定中学教育的阵地。

注:这篇文章的作者潘世超是勤业中学校长潘指行之子。潘指行是娄塘人,民国15年(1926),他力促昆山、青浦嘉定三县在安亭蓝塘村合办乡村师范学校,就是后来较有名气的安亭师范。

黄辛白钱正英:同学成同志

黄辛白(1921—2008),嘉定镇人,当过教育部副部长,北大的副校长,夫人是水利专家钱正英。在抗日战争和解放战争的烽火中,这对伉俪共同经历了整风学习中的改造思想,经历了农村贫苦生活的锻炼,以及战争的考验。

同学变成了同志

黄辛白与钱正英成为夫妇,还起因于党组织的安排。1941年秋,钱正英在上海大同大学入党,当时钱正英是土木系三年级学生,也是全校“女同学联谊会”的负责人之一。黄辛白1939年在光华大学附中入党,毕业后按照党组织的安排,放弃报考重庆中央大学航空工程系的志愿,留上海进入大同大学电机系,并成为另一全校性组织“课余参观团”的负责人之一。钱正英和黄辛白在党内“相认”,完全是组织的安排。当时,黄辛白算老党员了,但很骄傲,又爱较真,常和领导他的邱同志发生争论。组织上决定由领导钱正英的甘信孚去领导他。甘信孚因此决定把他和钱正英编为一个组,希望钱正英协助做他的工作。黄辛白和钱正英编成一组后,工作很融洽。

1942年10月,由于大同大学的一位外围群众被捕,组织考虑他们有被捕的危险,决定紧急撤退,由已调离学校、负责上海到淮北解放区的“交通”员褚启元带路。根据党组织的安排,黄辛白和钱正英扮为表兄妹,乘当夜的火车逃离,那时黄辛白21岁,钱正英19岁。

转入农村敌后游记

1942年,黄辛白和钱正英进入了安徽淮北解放区,这是新四军第四师的驻地。但不久,就遭遇日寇对淮北解放区的“扫荡”,这是淮北解放区经受的最大一次“扫荡”,在历史上称为“33天反扫荡”。师领导决定,将黄辛白和钱正英等五人暂时编为一个班,随师政治部机关行动,迅速渡过洪泽湖,跳出敌人的包围圈,转入新四军二师的驻地淮南解放区。于是,他们白天在村里隐蔽,夜间行军学习。

反扫荡胜利后,为了适应从城市转到农村的敌后游击环境,暂时将他们分到区党委和师的各直属机关任文化教员。1943年初,适应期满,正式分配工作。黄辛白和钱正英被分配到淮北解放区的一个边区县,泗五灵凤县的县立中学工作。他们根据这个指示,走进中国农村,从1943年到1949年,在农村和部队生活了六年。

1951年秋,黄辛白和钱正英在上海结婚。从1943年确定恋爱关系到1951年结婚,这对伉俪整整经历了八年。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持,文字、图片、视频版权归属发布媒体